Les néo-romantiques sont-ils en train de revenir ? Des témoins racontent la génèse de ce courant éclair.

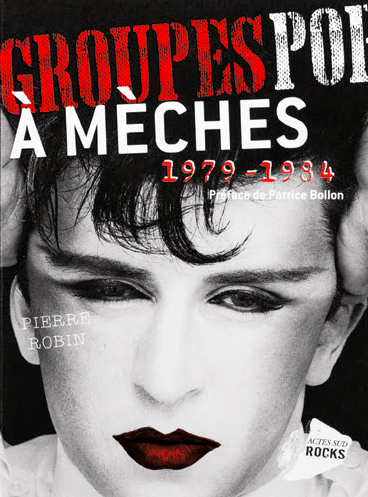

Le livre de Pierre Robin, Groupes pop à mèches, m’as brutalement ramené plus de trente ans en arrière. Cet historique pointilleux, passant en revue l’aurore Thatcherienne, parle d’une étrange période où la scène musicale anglaise, bouleversée par le punk puis secouée par la new wave, est redevenue le centre de la planète trendy. La raison ? L’apparition de groupes pop appelés « néo-romantiques » nimbés d’un style médiatisé sous l’appellation « mode pirate ».

En 1981, envoyé en reportage par le magazine Actuel je me retrouve au cœur d’une nouvelle passion. J’étais déjà allé à Londres au début des seventies, période glam-rock, paillettes et décadence, et j’avais déjà eu un flash esthétique entre les boutiques Biba, les platform boots et les mèches bleues. Cela s’était étiré jusqu’en 1973 avec les Ne York Dolls en version trash. Changement de tendance vers 1976-77 : les rues londoniennes voient défiler des punks avec des crêtes, cuirs cloutés, pantalons entravés, tartan déchiré autour des hanches, et des filles en simples collants noirs troués, avec un blazer ou un perfecto, yeux de chats et piercings abondants. Chaque fois, Londres frappait juste et fort.

Puis est apparue la mode pirate que je voulais voir de près. Direction Worlds End, la boutique-temple de Vivienne Westwood, qui s’appelait Sex puis Seditionaries. Le bâtiment a été refait façon arrière de petit galion de guingois avec vieux cadran et écoutilles. À l’intérieur, je tombe sur un garçon vêtu de satin broché rouge avec des tresses noires et des bottines plissées, mélange de Rackam le Rouge et d’un corsaire élisabéthain, et des filles coiffées de tricornes noirs sur cheveux rouges, en grandes chemises imprimées Jamaïque sur des collants souples blancs avec fleurs de lys. Tandis que des jeunes femmes sortent de Mini Austin en robes de satin avec crinolines, des mèches blondes s’échappant de ravissants petis chapeaux de satin ou velours noirs, version équitation.

Et le spectacle continue dans les rues et les night-clubs où il n’est pas rare de rencontrer des pages et des Écossais période Walter Scott. Je croise même un Billy Idol en Robin des Bois de fin cuir noir ! Je vais ensuite rendre visite à l’un des leaders du mouvement : Philip Sallon vêtu en Louis XIV. Cette mode me semble très néo-historique avec toutes ces allusions à des costumes d’époque. Les Anglais semblaient vouloir renouer avec le panache de la fin des années 60-au début 1970, celui du glam-rock de Bowie, Roxy Music et T. Rex, après le minimalisme punk qui les avait mis à nu, en noir et t-shirt. L’empire anglais s’impose avec des costumes de théâtre et des bricolages de dentelles, feutres et autres ceinturons chinés entre Portobello et King’s Road. Comme après Carnaby Street lorsque Jimi Hendrix s’habillait en hussard à la mode militaire en 1967.

De son côté, Malcolm McLaren jubile, jurant que cette jeunesse punk devient pirate pour piller les maisons de disques et les gros négociants du show-biz, comme leurs ancêtres avaient abordé les galions hollandais ou espagnols. Son nouveau groupe, les Bow WowWow (aboiement de chens, ces fameux dogs mordants du rock et du reggae), tout en stricte mode Westwood, et leurs titres – Sexy Eiffel Towers ou Louis XIV incarné par une très jeune Indonnésienne en tricorne et pourpoint-, font la couverture de nombreux magazines, dont The Face.

La pasionaria Westwood, elle, continue dans une veine british Empire affirmée avec vertugadin, bas blancs, marquises couvertes de poudre et de mouches, et des imprimés rappelant les peintures de Gainsborough. Adam Ant d’Adam and the Ants est vêtu en hussar et crie « charge » à ses musiciens ; les Duran Duran sont drapés en toubadours ; Boy George en feutre noir et rangée de ceinturons cloutés, boucles d’oreilles créoles, tresses et outrageusement maquillé, fait penser à une fille de joie de l’île de la Tortue ! Et oui, il y a bien un « désir d’Europe », un ras-le-bol de l’Amérique et de sa culture marketing, de ses clichés rock. Paris, Londres et Berlin renouent avec des scènes cultivées, saturées de références européennes : Cocteau Twibs, The Fall, Joy Division, Spandau Ballet, Orchestral Manœuvres in the Dark…

Il y a aussi ce fameux Blitz Club avec « Blitz Kids », une des variantes des néo-romantiques, entre gothique, conte de fées, pâleur décadente de jeunes gens en quête d’histoire. De ce club éphémère où le déguisement est roi, est sortie une bande d’inspirés issus de la Central Saint Martins School entre autres, gravitant autour de John Galliano en particulier. De son côté, Le Palace à Paris invite tous ces groupes, de Steve Strange (Visage) à Marc Almond (Soft Cell), pour rendre hommage à leur style osé. Un dernier chant du cygne avant les modernismes de la new wave. Cette sorte de funk blanc pour se déhancher sur les boites à rythme et les synthétiseurs. Il y a eu encore des Jeans et des corsets, des mèches blondes et bleues, du cuir ou des paillettes, mais les pirates et leurs marquises sauvages ont bel et bien disparu à l’horizon.

LE SUBLIME ET LE RIDICULE

Il aura fallu attendre 2015 pour qu’un ouvrage publié en France rende enfin justice à une période négligée par les historiens de la pop : 1979-1984. Dans son « entreprise de réévaluation », Pierre Robin revient sur le mouvement néo-romantique. Ce créneau « synthé et maquillage » illustré par les groupes Adam ad the Ants. Spandau Ballet, Ultravox ou encore Duran Duran dont lady Diana est parti du Blitz, un club éphémère aux murs décorés de masques à gaz et de portraits de Churchill, où tous les mardis et jeudis se presse une jeunesse surgrimmée et surhabillée. Le sésame : il faut être unique, bizarre et beau. Chaque look ne devant durer qu’une nuit. Steve Strange, leader du groupe Visage et du mouvement néo-romantique (décédé durant l’impression de l’ouvrage), en fut l’impitoyable portier : « À l’entrée, je suis vite devenu connu comme le plus gros salaud du clubland londonien ». On se présente en pages de la Renaissance, en gauchos de la Pampa, en écossais d’opérette ou en damnés viscontien pour avoir une chance d’en être. David Bowie vient y recruter quelques créatures inouïes pour le clip d’Ashes to Ashes. Mike Jagger, jugé trop mal habillé, est refusé. Se pose aujourd’hui la question de l’héritage de ce mouvement. Dans sa préface, l’écrivain Patrice Bollon rappelle qu’il est le seul mouvement du rock à n’avoir pas engendré des destins tragiques à la Morrison. Et sur le plan social, il n’a fait qu’épouser, sans guère l’influencer, la courbure de l’époque. Il n’en reste pas moins quelques existences bigger than life, merveilleusement contées par Pierre Robin, et qui osaient franchir la ligne de feu évoquée par Bonaparte : « Du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas ». M.D.