Karte Blanche N#6

Fervents lecteurs du New York Times, passionnés d’illustration ou simplement aficionados d’art, vous êtes peut-être déjà tombés sur les dessins de Sun Bai. Contant en images les liens ambigus entre les personnages qu’elle dessine, le travail pastel de l’illustratrice basée à Lille est à la fois poétique, suggestif et profondément ancré dans la réalité complexe des relations humaines. CitizenK la rencontre aujourd’hui pour comprendre qui se cache derrière ce travail sensible, faisant l’objet de la dernière Karte Blanche.

Comment ton chemin artistique et personnel t’a-t-il menée à l’illustration ?

Je suis originaire du nord-est de la Chine et c’est là-bas que j’ai commencé mes études aux Beaux-Arts. Pendant quatre ans, je me suis spécialisée en peinture et j’ai ensuite décidé d’approfondir le sujet en intégrant les Beaux-Arts du Mans en France. Pour être honnête, ma formation n’avait au départ pas grand-chose à voir avec l’illustration, mais j’ai découvert pendant mes études le monde des fanzines et des BD alternatives. Je me suis alors rendu compte que ce qui m’intéressait le plus, au fond, c’était la narration.

C’est donc l’envie de raconter des histoires qui t’a attirée ?

Oui ! Petit à petit, j’ai commencé à dessiner des « zines » au sein d’une maison d’édition associative fondée avec quelques copains. La maison s’est aujourd’hui transformée en duo, et nous avons participé à pas mal de salons. C’est ainsi que j’ai découvert le petit monde de l’illustration. En 2021, j’ai publié ma toute première BD intitulée La plus belle plage du Nord, cosignée avec Lucas Burtin. J’ai particulièrement apprécié le travail, écrit, sur le scénario et c’est à ce moment-là que j’ai vraiment décidé de me concentrer sur l’illustration et le magazine.

Pourquoi avoir décidé de t’installer à Lille ?

Lille ressemble étonnement beaucoup à ma ville d’origine en Chine avec son côté très industriel. Mais c’est surtout une ville facile pour se déplacer entre Paris et Bruxelles et il y a une communauté étonnement grande d’artistes illustrateurs ici.

Comment choisis-tu tes sujets ?

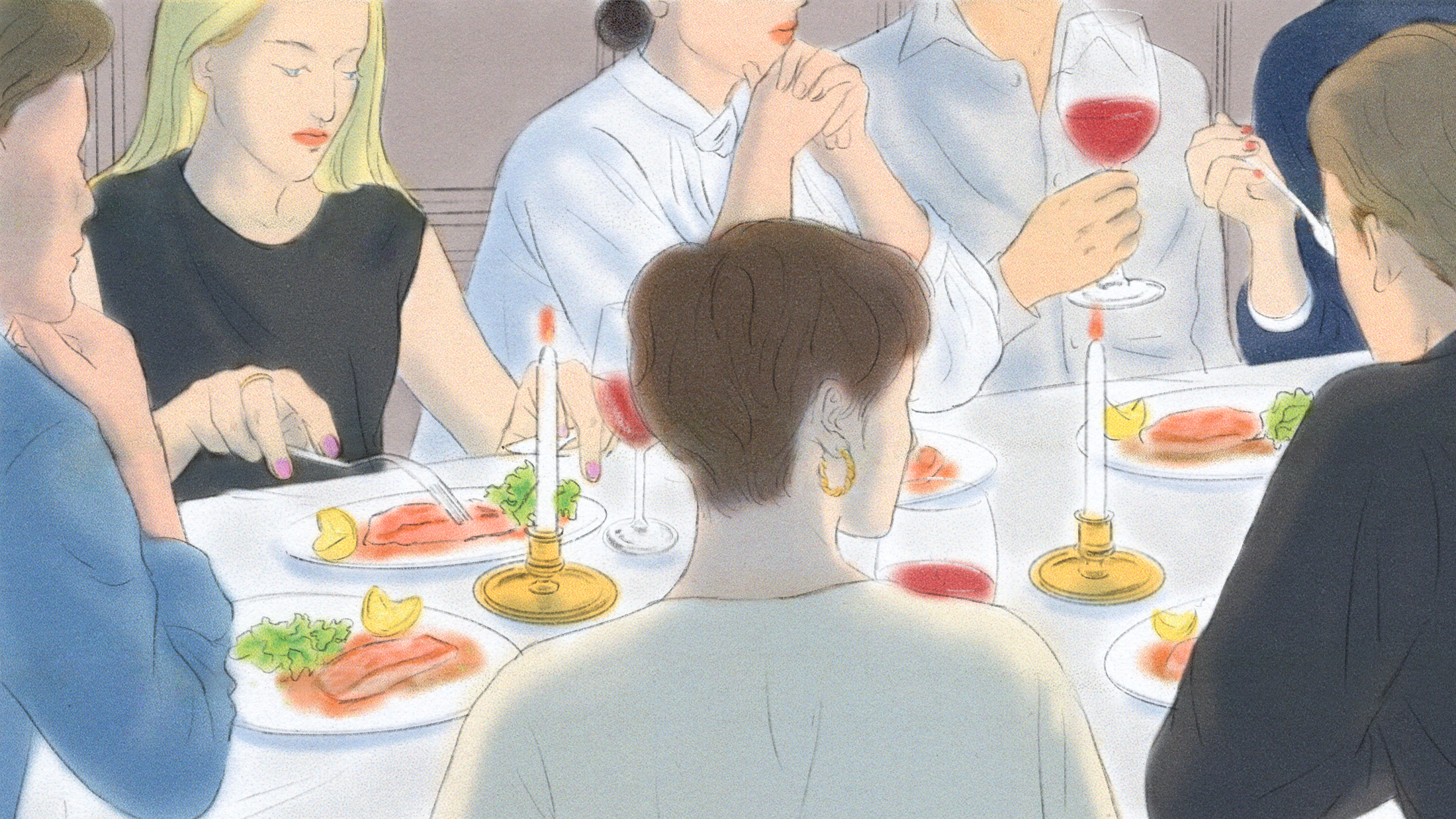

La plupart du temps, je suis approchée par des directeurs artistiques et ce sont eux qui me proposent les sujets. Mais ils viennent vers moi car ils ont découvert mon travail autour des relations entre les personnages que je dessine. J’aime travailler sur la tension, sur le non-dit, voire sur l’ambiguïté des rapports entre eux. C’est le sujet que j’ai traité sur l’illustration faite pour CitizenK avec ces personnes attablées, un vendredi, se racontant leurs vies.

Tout est dans la suggestion, donc…

Quand je dessine, j’aime imaginer. Imaginer la manière dont les personnages s’habillent, les gestes qu’ils auraient entre eux mais aussi les détails de leurs vêtements et de leurs coiffures. Je pense tout à la manière d’un auteur avec ses protagonistes, leur inventant chacun un background et une histoire. Je l’avais fait notamment sur une série intitulée « The Problem of Marital Loneliness » pour le New Yorker.

Tu dessines effectivement régulièrement pour des magazines comme le New York Times, comment cette collaboration en particulier a-t-elle démarré ?

Après la publication de ma première BD, il y a eu un peu de presse autour de mon travail et, par chance, ce sont eux qui m’ont contactée. Le premier article que j’ai illustré pour eux était pendant la période du Covid. Il s’agissait d’un papier abordant les solutions de « reset » pour continuer à vivre après l’épidémie, et c’est d’ailleurs à ce moment-là que j’ai moi-même commencé à travailler dans l’illustration. Comme beaucoup de gens, la période a été particulière pour moi. J’ai testé pas mal de choses, j’ai même fini par faire du pain en me disant que cela me permettrait de m’en sortir dans des conditions extrêmes sans mourir de faim (rires) !

Tu travailles sur ta deuxième BD, peux-tu nous en dire un peu plus ?

C’est en fait un fanzine présenté à Angoulême qui se transforme aujourd’hui en BD à part entière. Tout part toujours d’histoires très simples mais qui nécessitent une fois encore d’analyser les relations entre les personnages. Ici, il s’agit d’un homme qui rentre de la base aérospatiale dans laquelle il vit quelque part dans l’espace, et qui retrouve des personnes de sa vie passée. Les personnages entretiennent des rapports ambigus, suggérés. Les scènes sont simples, ils font du bateau ensemble. Un éditeur espagnol a découvert le fanzine et m’a proposé de développer plusieurs histoires autour de ce même personnage, dans un même univers et de raconter ainsi le quotidien d’un héros qui s’ennuie.

C’est une histoire de déracinement ?

C’est en tout cas lié au fait que je vive moi-même à l’étranger. Il y a une sorte de décalage entre ma vie actuelle en France et celle que j’avais en Chine. J’ai longtemps été bloquée ici sans pouvoir rentrer dans mon pays à cause de l’épidémie.

Peut-être que cette nécessité de parler des relations maladroites entre les individus vient de ce sentiment normal, un peu gauche, que l’on a quand on vit ailleurs. Qu’en penses-tu ?

Je n’y ai jamais réfléchi de cette manière, mais oui, peut-être. On a souvent l’impression de ne pas être totalement soi, en rapport à la langue, à la culture. C’est vrai que cela crée une forme de tension interne.

Quels sont tes projets pour l’année 2024 ?

Je travaille sur un projet de BD érotique pour la série BD Cul publiée par les éditions Requins Marteaux. Je suis libre de raconter ce que je souhaite et d’étudier encore différemment les rapports entre les personnages que je dessine. Mon éditrice m’expliquait que peu d’autrices se sentaient à l’aise avec l’exercice alors que la maison d’édition avait, elle, envie de travailler avec plus de femmes. C’est donc l’occasion, et je pense que cela fait sens avec mon travail.