Artiste pluridisciplinaire, Fodil Drici oscille entre le dessin, la vidéo, la sculpture et la peinture, toujours à la quête du médium qui cristallisera le mieux ses espoirs et ses convictions. Également enseignant à l’école Kourtrajmé, où il a lui-même été élève, il utilise son art et sa voix pour transmettre aux jeunes l’idée qu’un autre horizon existe derrière les tours de béton.

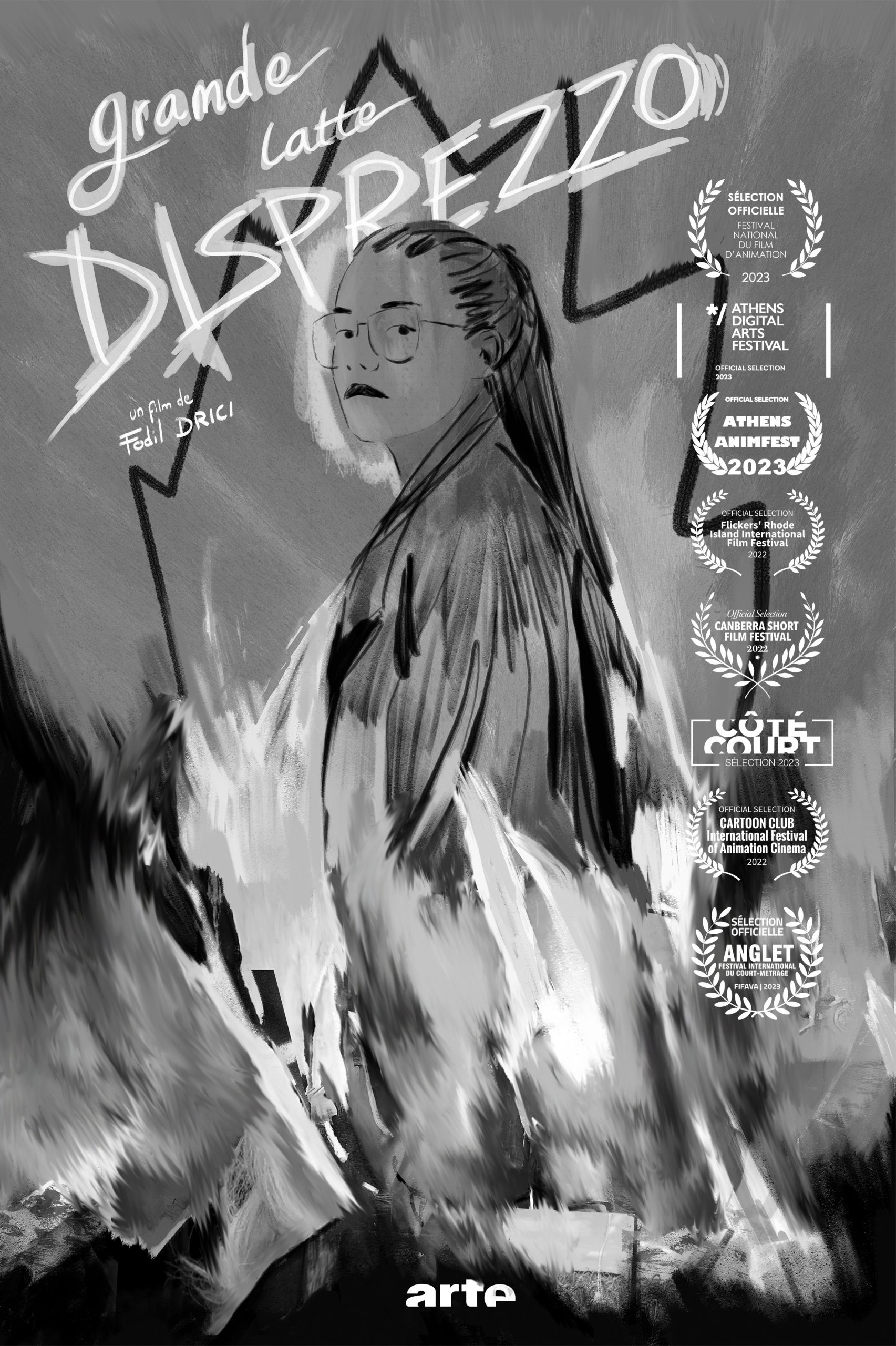

Tu as récemment participé au projet « Le 93 s’invite à l’Élysée » en présentant ton court-métrage d’animation « Grande Latte Disprezzo ». Est-ce que tu peux me parler de ce film ?

C’est un film qui parle de l’éloignement du centre politique, Paris. Quand on est un jeune issu de banlieue, on est à 40 minutes de la capitale, mais en réalité éloigné par des blocages personnels, sociaux, institutionnels… Ce film utilise cette distance comme prétexte pour parler de ces fractures.

La périphérie semble être un fil rouge dans ton travail. Quel est ton rapport à la banlieue parisienne ?

Je suis né et j’ai grandi en banlieue, et longtemps je l’ai détestée, ça m’a terrorisé. Toute mon enfance, je me projetais des années plus tard en me disant “ok qu’est-ce que je ferais ?”. J’étais très stressé par le futur parce que je suis l’aîné, parce que j’avais une espèce d’obligation de réussite. Autour de moi, je voyais des jeunes de 20-30 ans, des mecs de 40 ans qui étaient bloqués au même endroit pendant des années et ça m’a angoissé. Je me suis dit que je ne pourrais jamais rien faire de ma vie et que je resterais bloqué là. Je me suis enfermé dans une espèce de monde imaginaire. J’ai dessiné, j’ai regardé des films d’animation, j’ai créé des choses.

Puis, je suis parti pour des études parce que je n’avais pas les moyens de me payer des écoles sur Paris. Je suis parti en Belgique, je suis parti au Japon, je suis passé par Luxembourg, on m’a offert une bourse. J’ai voyagé un peu comme ça et en rentrant, je me suis rendu compte de mon amour pour la banlieue, à quel point j’étais attaché aux gens. C’est plus la contrainte du lieu surplombée par l’amour que j’ai pour les gens et leurs histoires, l’énergie et le mélange de tout ce que je ne retrouve pas ailleurs. Je n’ai jamais retrouvé ça ailleurs. C’est vraiment un attachement très fort.

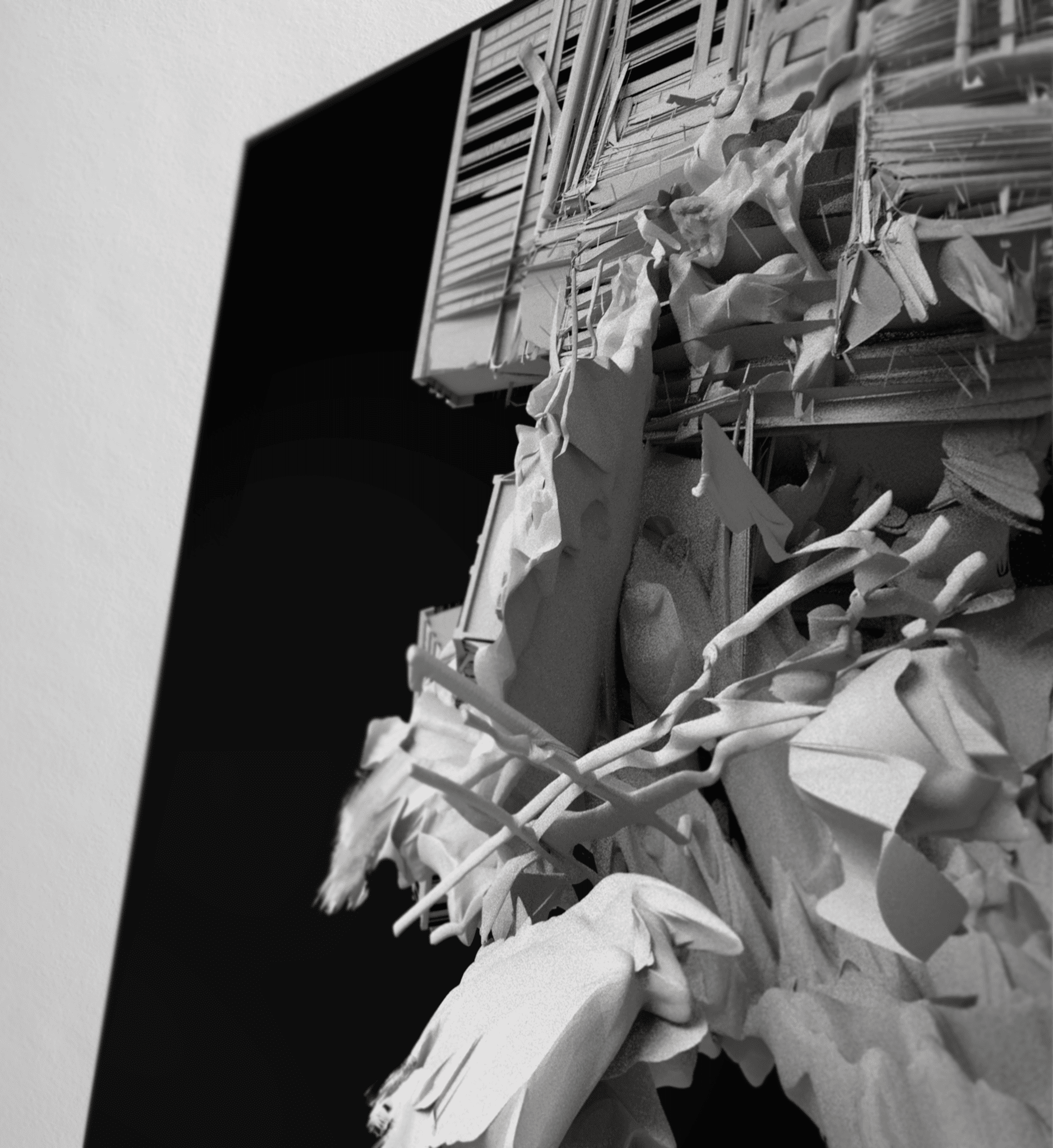

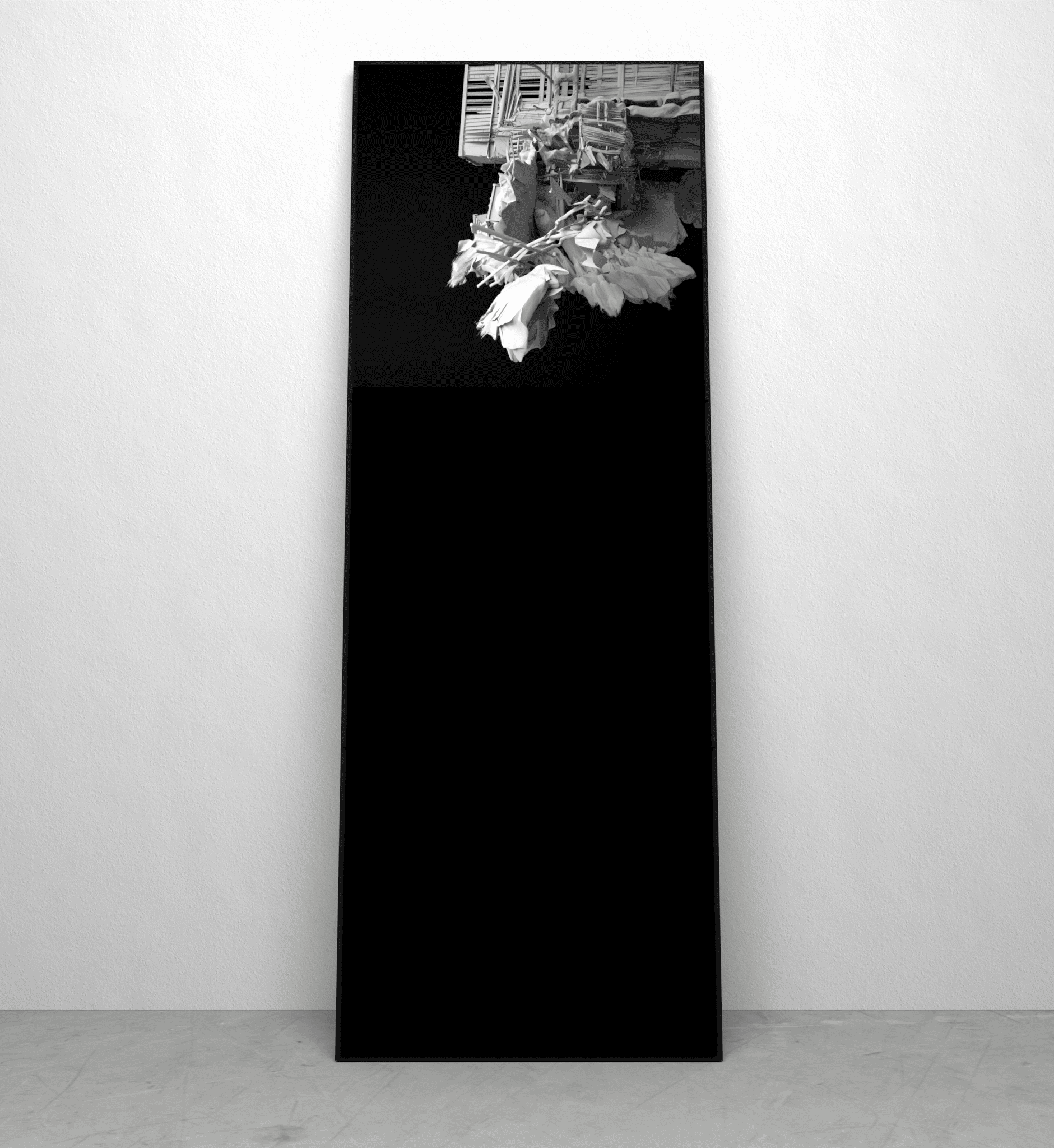

Ce lien avec l’urbanité en général on le retrouve aussi du coup dans ta créativité et je pense par exemple à ton utilisation du béton dans dans l’œuvre “Deux . Sept . et Zero ou l’attente du déluge par V”. Est-ce que tu peux me parler de la matérialité de la banlieue ?

Je me suis rendu compte petit à petit de l’aliénation qu’il y avait à vivre dans le béton, entouré de béton. Quand on y est, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être oppressant et à quel point ça peut défaire des parts d’humanité en nous, venir fragmenter l’âme. Quand on a vécu autre chose, quand on a pu bouger, quand on a pu voir d’autres lieux d’habitation, d’autres moyens d’habiter le monde… On remet les pieds là-dedans et on se dit qu’il faut trouver un moyen. Moi, je ne suis pas architecte, je peux pas reconstruire des bâtiments, je peux pas reconstruire des HLM. Il me faut donc l’accepter et je crois qu’il y a une part de quelque chose de beau dans tout, il suffit de trouver un angle. Il y a toujours un moyen, même avec quelque chose qui peut paraître sinistre, de ramener de la lumière. Je n’ai pas envie que les gens acceptent juste bêtement leur situation. Mais c’est ce qui arrive si on n’arrive pas à voir le beau dans ce qui nous entoure, si on n’arrive pas à dépasser ça. Et donc voilà pourquoi le béton, voilà pourquoi je le ramène dans mon travail.

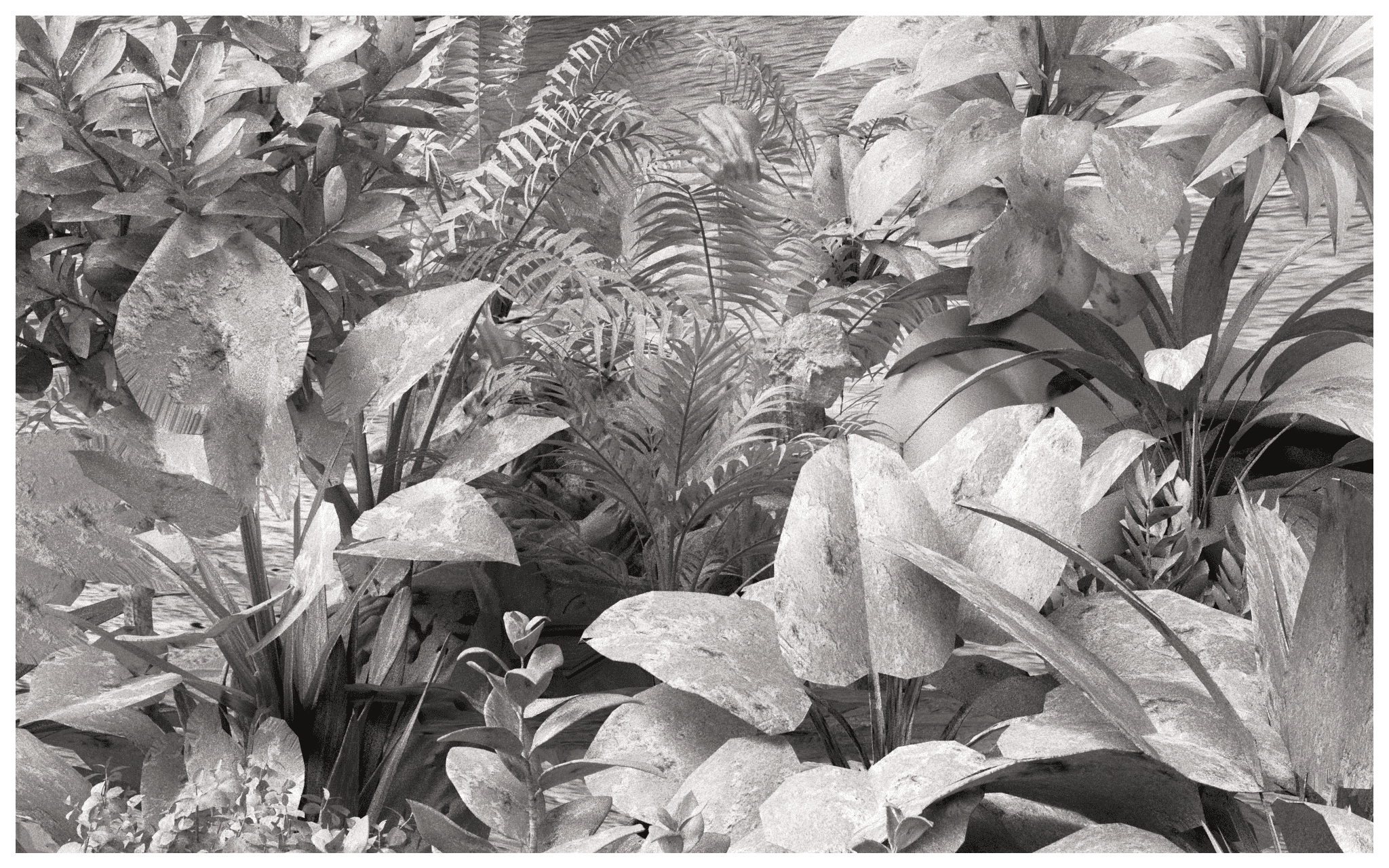

Mais tes œuvres récentes montrent aussi des paysages verdoyants. D’où vient cette dualité ?

Il y a deux ans, on a vécu des émeutes en banlieue. J’ai passé quelques nuits dehors à essayer de comprendre ce qu’il se passait. J’avais une idée de la colère suite à la mort de Naël, suite à plein de choses. Il y a eu une explosion de colère. En sortant, je découvre que les jeunes dehors sont très jeunes. Je suis assez marqué par ça. Avec des potes, on sort, on essaie de leur parler, de les raisonner, de leur dire qu’on va trouver des moyens de discuter, ne pas défaire les liens qu’on a tissés avec Paris, avec les institutions et avec les bénévoles, avec la culture, parce que c’est vital pour nous. Dehors, ça continue à dégénérer. Moi, je suis épuisé. Donc je rentre chez moi, je dors. Je ne fais pas grand-chose pendant une semaine. On a un tout petit parc, un bout de verdure autour de chez nous. En ressortant, j’y vais et je me rends compte que tout a été piétiné. Et de tout ce que j’ai vécu à ce moment-là, c’est ce qui m’a le plus affecté. Je me suis dit “Les jeunes, j’ai pu leur parler, mais ces êtres vivants-là, ces plantes, ces choses qui m’étaient chères sans que je ne m’en rende compte, et bien en fait, elles sont mortes et je n’ai rien pu faire”.

Donc il faut que je trouve un moyen de réintégrer la nature dans les questions que j’aborde, dans ces œuvres faites de béton, et que je leur redonne du respect, de la valeur. Comme d’habitude, c’est un prétexte pour créer quelque chose de beau et pouvoir en parler aux jeunes autour de moi, mais aussi aux moins jeunes. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu’on fait tous partie de l’univers, mais en banlieue, on a un peu moins conscience qu’on en fait partie.

Tes premières œuvres étaient très colorées, mais tu sembles t’être tourné vers le noir et blanc. Pourquoi ?

Je me suis rendu compte que le noir et blanc, je ne l’ai pas décidé. C’était instinctif, mais c’était une façon de me défaire de questions qui me paraissaient plus superficielles, de me détacher de l’histoire de l’art, de me détacher de tout mon parcours de peintre, de me détacher des questions de teinte, de cohérence, de couleur…. Je voulais parler politique, je voulais avoir de l’impact et être direct. Et le noir et blanc, ça me permet de parler de binarité, aussi de parfois esquisser des zones d’ombre : ça me permet de placer des zones de gris et ça me permet de parler de tous ces rapports entre la lumière, l’ombre, où on se place, et d’avoir très rapidement un impact sur la rétine.

Aujourd’hui, je sens que je suis vraiment sur la fin de ça parce que j’ai résolu plein de questions. Les questions que je pose aux gens, ça me permet moi aussi d’obtenir des réponses. Je me suis apaisé. C’était une période de colère et je me suis rendu compte de la chance que j’avais de pouvoir tout retranscrire visuellement. C’est aussi ça mon travail : de me rendre compte que j’ai cette chance là, que je me suis offert la possibilité de partir, de trouver des moyens d’expression et que j’ai encore plein de gens dans ma famille autour de moi en banlieue ou dans le nord de la France, dans le bassin minier, dans tous ces endroits où les gens n’arrivent pas toujours à exprimer simplement toute la colère qu’ils ont face à des injustices.

J’ai réglé beaucoup de ces questions et maintenant, j’ai envie de couleur. J’ai revu des albums photos de tapis que faisait ma grand-mère en Kabylie,c’est très coloré et ça m’a touché. Et je me suis rendu compte qu’elle faisait ça à des moments très sombres de l’histoire de l’Algérie et je me suis dit “peut-être qu’il faut de la couleur pour s’en sortir”.

Artiste : Fodil Drici

Journaliste : Zoé Térouinard

Vidéaste : Ervin Chavanne

Special thanks : Too Hotel