Ouverte au public jusqu’au 12 janvier 2026, POLARAKI — la nouvelle exposition du musée Guimet consacrée au photographe japonais Araki Nobuyoshi — s’impose d’ores et déjà comme l’un des rendez-vous incontournables de cet automne culturel parisien. Voici pourquoi.

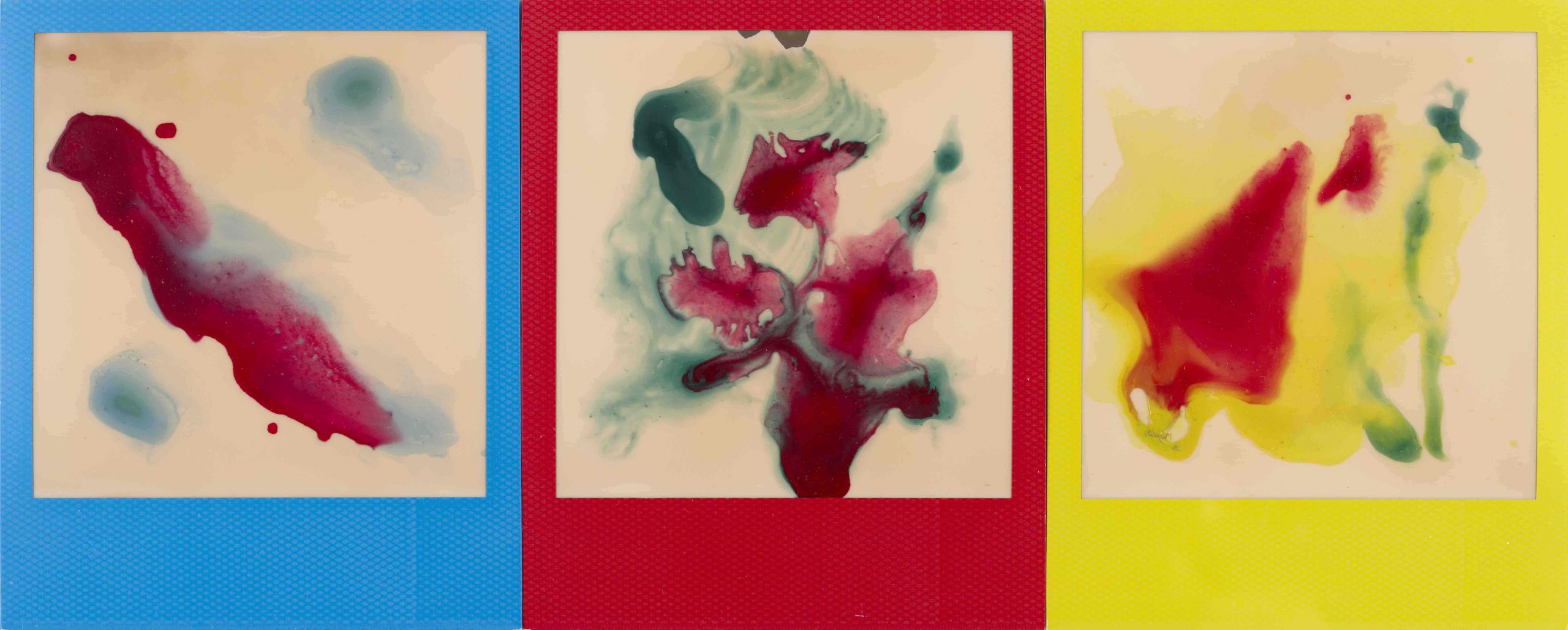

Lire les Polaroids de Nobuyoshi Araki dans l’espoir d’y déceler un élan dénonciateur serait une vaine tentative d’auto absolution morale face à l’étonnement que suscitent ses œuvres majeures. Le sexe, la vie, l’amour, la mort : tels sont les quatre axes de l’art d’Araki Nobuyoshi, photographe japonais qui, depuis ses débuts dans les années 1960, fait preuve d’audace et d’urgence expressive, trouvant dans les années 1990 sa signature stylistique avec la photographie instantanée. Araki semble affectionner le Polaroid non seulement pour les possibilités d’expérimentation qu’offre ce médium aisément manipulable — ce qui le rapproche de certains avant-gardistes des années 60 et 70 —, mais aussi pour une certaine humidité qui confère à l’image une présence presque organique, vivante.

Dans l’exposition récemment ouverte au public au Musée Guimet de Paris, c’est justement l’usage frénétique du Polaroid, geste quasi quotidien au service d’une pulsion à la fois scopique et érotique, qui est mis à l’honneur. 906 clichés, pris entre 1997 et 2024, sont accrochés aux murs de la rotonde, au 4e étage du musée, répartis sur 43 colonnes, chacune composée de 9 cadres disposés bord à bord, du sol au plafond.

Chaque cadre présente un, deux, trois ou quatre Polaroids, selon des associations conçues en partie par Araki lui-même, en partie par Stéphane André — l’artiste-collectionneur ayant acquis près d’un millier de ces tirages avant d’en faire don au musée. L’objectif : préserver le système de poésie visuelle élaboré par Araki avec son langage symbolique.

Ainsi, le regard catalogueur et l’approche naturaliste des clichés du quotidien — représentant assiettes, ciels ou encore environnement urbain, chats et surtout fleurs, sujet de prédilection d’Araki — s’opposent à un regard quasi cinématographique dans ses nus féminins, bruts, à mi-chemin entre érotisme et pornographie. Un contraste entre sphère publique et intime qui fait tout le charme troublant de ces compositions.

Souvent associée aux shunga et aux pratiques traditionnelles de ligotage (hojojutsu, kinbaku), la représentation érotisée du corps féminin chez Araki suscite aujourd’hui une remise en question, soupçonnée de véhiculer une perspective dominatrice, un regard voyeuriste et exotisant, qui légitimerait une hyper-objectification du corps des femmes sous couvert de tradition.

Un point de vue légitime, et parfaitement défendable, d’autant plus que l’œuvre de l’artiste ne paraît jamais avoir été animée par une volonté critique. Comme l’explique Stéphane André : « Il n’y a jamais l’élaboration d’un discours. Il y a plutôt l’instantané d’un sentiment. »

« Cela ne veut pas dire qu’Araki serait un artiste de l’instinct. Son travail est certes intuitif, mais toujours très réfléchi », ajoute-t-il. Néanmoins, selon Stéphane André, derrière la cruauté de ses clichés se dissimule également une forme d’empathie envers les modèles.

Ce jeu de renversements constants indique que POLARAKI ne vise ni à trancher, ni à résoudre les tensions critiques entourant la légitimité de la célébration de cette œuvre, à l’aune de paradigmes critiques contemporains. Ce que l’exposition parvient toutefois à accomplir avec force, c’est de perturber et d’interroger le spectateur — son système de valeurs, son éthique — en mettant à nu les fantasmes et les obsessions de l’artiste sans recourir à des récits préfabriqués destinés à lisser son image.